Parece que sueño lo que

veo, y no querría ver sino enfermos de este mal que estoy yo”. 16, 6

“¿Qué se me da, Señor,

a mí de mí, sino de Vos?”. Libro de la vida. 39, 21

“Hija, la obediencia da

fuerza”. Fundaciones. Prólogo.

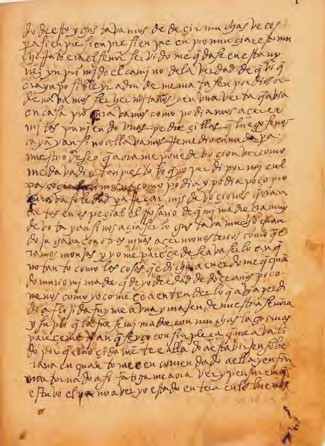

Muy cerca de nosotros, en el

monasterio de San José y entre 1563 y 1565, redactó Teresa de Ahumada su libro

grande, como a ella le gustaba llamar al Libro de la vida. A decir verdad la empresa

se había iniciado el año anterior en Toledo, mientras Teresa hacia compañía a

la viudez de doña Luisa de la Cerda, a instancias del dominico García de

Toledo. El manuscrito fue secuestrado por la princesa de Éboli que lo denunció

a la Inquisición. No se publicó hasta 1588 por conducto de fray Luis de León.

La edición que utilizamos es la de Fidel Sebastián Mediavilla y a él se deben

la mayoría de los comentarios y aclaraciones. Tiene esta edición, que era de

mucha necesidad, la virtud de aproximar el texto de la santa, de difícil

abordaje, a una mejor comprensión. Con todo, no debe ser sino la primera de una

serie de ediciones que vengan a poner el texto en el lugar que debe ocupar en

la mística y la literatura del XVI. Nos resistimos a pensar que pueda ser de

otra manera. La resistencia es el último de los refugio que nos quedan.

Comienza hablando de sus padres, Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz Dávila y Ahumada, de los libros de santas y de los juegos de ermitas en el jardín y de monasterios y monjas con otras niñas. La afición a la lectura de los libros de caballería abre el capítulo segundo, cuyo primer párrafo termina con la frase que se ha hecho famosa en los marcapáginas: “Si no tenía libro nuevo, no me parece tenía contento”. Viene luego ese exagerar las faltas tan propio de la autora y que nos parece hoy poco razonable. Esconde ciertas trastadas bajo la influencia de una pariente que los estudiosos identifican con una prima, para al fin celebrar su entrada en el monasterio de Santa María de Gracia. Apuntemos dos cosas. La una, que Teresa se muestra ya preocupada por guardarse de “descontentaros a Vos”; y la otra, que el Señor le había dado ya la gracia de “dar contento adondequiera que estuviese”. Pero no tenía por ello Teresa mucha gana de hacerse monja.

La monja agustina que tanta influencia tuvo sobre Teresa y a la que se refiere en el tercer capítulo ha sido identificada como María Briceño. Año y medio estuvo Teresa en el convento, tiempo durante el cual las ganas de ser monja se le iban y venían. Mas una enfermedad la llevó al lado de su hermana, María de Cepeda, ya casada y al de su tío paterno, don Pedro de Cepeda, hombre de mucha virtud y penitencia, aficionado a los libros de devoción. Fingía por aquel tiempo Teresa el gusto por los libros espirituales, aunque era los otros, los profanos, los que en verdad disfrutaba. No puede el lector evitar que un cierto pensamiento muy convencional llevo a Teresa a tomar estado. Ella misma lo explica, dice que fue por temor servil.

Tomó el hábito Teresa en el capítulo cuarto y lo hizo allí donde mejor le pareció, en el monasterio de la Encarnación el 2 de noviembre de 1536 a los veintiún años y tras un año de postulación. Comenzó pronto la santa a espantarse, cómo nos gusta esta expresión, de pasar barriendo las horas que antes dedicaba a su regalo, pero antes de que el sosiego llegara a su alma, los desmayos y “un mal de corazón tan grande” quebrantaron su salud, enfermedad que los expertos atribuyen a la brucelosis. No siendo monjas de clausura, don Alonso llevó a su hija a un curandero para que la sanara. Fue por entonces cuando Pedro de Cepeda entregó a su sobrina uno de los libros que más honda influencia tuvo en su vida: Tercera parte del libro llamado abecedario espiritual del franciscano Francisco de Osuno, ejemplar que se conserva en el monasterio de San José de Ávila. Habla por primera vez de una oración de quietud y otra de unión, muy breve esta último, pero solo posible gracias a que “me parece traía el mundo debajo de los pies”, frase con la que abre un fuerte distanciamiento hacia las cosas mundanas.

Trató Teresa con su primer confesor, el cura de Becedas a donde había ido a curarse, el cual parece que tenía barragana. Si ella no curó, al menos por su intercesión lo hizo el clérigo poco antes de morir. Aparece la santa en este capítulo quinto muy quebrantada de salud, pero con empeño de lecturas: la historia de Job en los Morales de san Gregorio. Directamente de la Biblia no podía hacerlo porque no sabía latín la santa y las traducciones estaban prohibidas. Corre el año de 1539 cuando Teresa recibe la extremaunción e incluso se la da por muerta durante horas.

El capítulo sexto se abre con la mención a los cuatro días de paroxismo (coma) que sufrió la santa. Los eruditos aclaran las fechas, del 15 al 18 de agosto de 1539, y el padecimiento, una meningoencefalitis. La convalecencia fue larga, una primera fase llega hasta la Pascua Florida, unos nueve meses, momento en que se reincorpora al monasterio, y otra más larga que abraza los dos años siguientes de 1541 y 1542. No atinamos a comprender qué comportamiento se reprochaba la santa a sí misma y que decía ser la causa de la ofensa a Dios. Más parece acto de mortificación que otra cosa. La devoción por san José está espléndidamente presentada por una escritora que comienza a cobrar fuste. Es su san José un santo de tanta diligencia que endereza las peticiones torcidas, lo cual tiene bastante sentido si tenemos en cuenta que la veneración por este santo era muy reciente y que fue la santa la verdadera impulsora.

“De los daños que hay en no ser muy encerrados los monasterios de monjas” es el subtítulo del capítulo séptimo. No se muerde la lengua la santa al tratar un tema de tanta importancia como el que sigue: “Y no sé de qué nos espantamos haya tantos males en la Iglesia, pues los que habían de ser los dechados para que todos sacasen virtudes tienen tan borrada la labor que el espíritu de los santos pasados dejaron en las religiones”. No sé si a la perplejidad, pero con seguridad sí al resoplido lectorio mueve el peculiar estilo de la santa que junta cuatro verbos huérfanos de sujeto: “como veía pensaba que era la que solía”. El empeño de la santa de reconciliar las cosas de Dios con las del mundo duró muchos años y, en buena medida, de él surgió la idea de darle a Dios los méritos de su prestigio. Salvo error es en este capítulo donde por primera vez la santa se dirige directamente al destinatario de su manuscrito: el padre García de Toledo. No parece tener la santa aprecio por los que buscan “irse a los desiertos” por ser un “género de humildad no fiar de sí”, es más de su preferencia ver crecer la caridad “con ser comunicada”. A estas alturas de su vida ya sabe que muchos son los que te ayudan a caer, pero pocos los que te levantan.

Veinte años estuvo la santa faltándole a Dios en su interior con el único auxilio de la oración. En el capítulo octavo se anuncia con claridad el combate entre el mundo y Dios, y también un arma que no era muy bien vista por las jerarquías eclesiásticas: la oración mental. Sin duda sonaba muy luterano eso de que orar no era otra cosa que estar con Dios en intimidad. Pero la oración no va sola que siempre gustó la santa de buenas lecturas y provechosos sermones.

Relata la santa en el capítulo noveno el incidente de la imagen del Cristo muy llagado y que los estudiosos sitúan en 1554. Pero más que estos arrebatos de exposición, nos enternece la simplicidad de la santa cuando busca la soledad de Cristo por parecerle que entonces será mejor aceptada. Su falta de imaginación le hacía ser muy amiga de imágenes. No deja de sorprendernos que muy poco tiempo después de la publicación de las Confesiones de san Agustín ya estuviera el libro en poder de la madre.

El inicio de las mercedes que la santa recibe del Señor es el tema del capítulo décimo. La experiencia mística del alma fuera del cuerpo, toda voluntad, sin memoria ni entendimiento, pero plenamente consciente. Muy bien supo la santa buscar a quienes pudieran darle luz: san Juan de la Cruz, fray Luis de León, Francisco de Borja, Juan de Ávila, Domingo Báñez, Pedro Alcántara…

Comienzan en el capítulo once los tratados sobre las cuatro clases de oración. Si “no acabamos de disponernos” es porque queremos retener las cosas del mundo y darle a Dios solo los frutos o las rentas. Un discurso lleno de disculpas por ser mujer que nos revela mucho de los pies de plomo con los que la santa había de transitar por ese mundo de hombres. Vemos las puntas de sus pies esquivar con humildades los reparos sociales de ser mujer y escribir, y es que hasta por la metáfora de las cuatro aguas del huerto de la oración pide disculpas. Los principiantes son aquellos que riegan sacando el agua del pozo. Y como tales nos trata la santa flagelándonos con elipsis imposibles: los verbos secos como el pozo del que intentamos sacar el agua. “Porque ya se ve que, si el pozo no mana, que nosotros no podemos poner el agua. Verdad es que no hemos de estar descuidados, para que, cuando la haya, sacarla”.

Hay en el capítulo doce un cierto

dormitar hasta que de pronto la santa nos despierta con una advertencia: “No se

suban sin que Dios los suba”. Vano parece todo esfuerzo en ascender por las

potencias del alma si Dios no los quiere.

Con la recomendación de alegría y

libertad inicia la santa el capítulo trece. Hay personas que parece que llevan

la devoción atada de tanto como temen perderla al menor descuido. Le gustan a

Dios “las ánimas animosas” con un pizca de humildad y algo de confianza en Él.

La santa compara el alma con una avecita de pelo malo que hace vuelos cortos. El

deseo, siempre grande de la santa, le hace rechazar la torpeza del sapo, el

solaz de la lagartija y el paso corto de la gallina. Las tretas del demonio son

muchas: disfraza de salud la comodidad y de poca virtud, la humildad, y no les

deja domingo a los “que discurren mucho”. Experiencia, letras y virtud ha de

tener el maestro que se tome para orar.

Los capítulos catorce y quince

tratan de la oración de quietud, “un recogerse las potencias dentro de sí”.

Cárcel de amor divino hecha con los barrotes de la voluntad, la memoria y el

entendimiento. Espera uno que el misticismo de la santa sea tan audaz como su

leísmo y verla rezar de oído en latines. Su experiencia en esta clase de

oración es que el alma queda boba, desnuda de conocimientos, llana ante Dios.

Da luz al entendimiento y firmeza a la verdad procurando “traer a la memoria lo

poco que dura todo”.

Ascendiendo hacia la cumbre del éxtasis nos tropezamos con el tercer grado de oración. A él dedica la santa el capítulo dieciséis y el siguiente. Si en el anterior las potencias se recogían, aquí es su grado de consciencia el que queda afectado por una especie de sueño. Un juego de términos contradictorios con los que acercase a una experiencia extraordinariamente personal: desasosiego sabroso, sabrosa pena, desatinos santos, locura celestial… y concluir con “parece que sueño lo que veo”.

En los capítulos dieciocho al

veintiuno trata la santa de la cuarta agua, el cuarto grado de oración, es

decir, el estado extático. Cuando el alma reúne en su interior todos los bienes

no hay más que gozar, aun “sin entender lo que se goza”. Muchas letras dedica

la santa a poner de manifiesto su poco valer, el inmerecido don que Dios le

concede. Es difícil interpretar la experiencia que relata: el levitar del

cuerpo que el alma arrastra tras de sí, la pena sabrosa que le sigue, el

desierto y soledad que resulta mejor que cualquier compañía… “Todo se me olvida

con aquella ansia de ver a Dios”. Encadenada el alma a “gastar el tiempo en

cumplir con el cuerpo durmiendo y comiendo” corre el riesgo de convertirse en

“memoria de telaraña”.

Se suele afirmar que el capítulo

veintidós hace de puente entre la vida contemplativa y la terrenal de la santa.

Sin embargo, ofrece la santa aquí páginas llenas de un rico colorido lírico y

espiritual. Tal es el caso del Cristo limpio de sangre y renovado de gloria con

el que la santa nos presenta la Eucarística o el asnillo atado a la noria que

hace por el huerto más que el entendimiento del hortelano. Posee la santa esa

extrañísima potencia que puede describirse

como el calor que transforma en pan la masa de las palabras. Así por

ejemplo con la masa de las “mercedes, rendida el alma”, nos cuece la santa el

pan de la esperanza.

Dejamos las experiencias

interiores y volvemos al relato de las vivencias externas en el capítulo

veintitrés. Temía la santa que los arrobamientos de que el Señor le hacía gala

pudieran confundirse con las experiencias de los iluminados o alumbrados que

habían llamado la atención de la inquisición o ser obra del demonio. Esta

necesidad de apagar toda duda la llevó a consultar “qué era la oración que yo

tenía”. Aparece aquí el famoso “caballero santo” que la doctrina teresiana

concreta en don Francisco de Salcedo, quien no supo despejar las dudas de la

santa. El dictamen de Salcedo y del maestro Daza, a quienes la santa había dado

un primer manuscrito de su experiencia mística, el cual no ha llegado hasta

nosotros, no pudo ser peor: parecía demonio. Al joven padre Diego de Cetina de

la Compañía de Jesús que la escuchó en confesión general y leyó un nuevo

manuscrito, no le cupo duda de que el espíritu que se manifestaba en la santa

era el de Dios.

Con una mención al nuevo confesor y consejo de esto de resistirse a los regalos de Dios, comienza el capítulo veinticuatro. Durante la visita a Ávila del Comisario para las provincias de la Compañía de Jesús, Francisco de Borja, IV duque de Gandía y luego santo, en 1554, aprovecha el confesor de la santa a exponerle al comisario el caso de madre Teresa de Jesús y leerle algunos fragmentos de su manuscrito. Interesado, san Francisco de Borja visita a la santa y confirma “que era espíritu de Dios y que le parecía que no era bien ya resistirle más”. La marcha de su confesor a Salamanca para continuar con sus estudios teologales, conduce a la santa a iniciar amistad con doña Guiomar de Ulloa quien le recomienda a su confesor, el padre jesuita Juan de Prádanos.

De “las hablas que hace Dios al alma” se ocupa el capítulo veinticinco retomando la santa la parte doctrinal de su relato. Lo que más llama la atención es la entereza y el coraje con el que la santa toma decidido partido por sí misma. Y no está de más recordar que estamos ante una simple monja de convento en la Castilla del siglo XVI. Con esta valentía se dirige a sus demonios: “Ahora venid todos, que siendo sierva del Señor yo, quiero ver qué me podéis hacer”. Resultó que estos demonios no eran otra cosa que los “asimientos de honras y haciendas y deleites”. Pero hay cinco o seis letrados que rodean a la santa que persisten en sus sospechas, son algo así como los consejeros espirituales que irán apareciendo sucesivamente en los capítulos siguientes, pero siempre permaneciendo en el anonimato.

El capítulo veintiséis es muy

breve, pero de una fuerte intensidad expositiva. La santa es muy clara en su

elección y defensa, “que, contento Su Majestad, no hay quien sea contra

nosotros que no lleve las manos en la cabeza”. La época no es fácil y a la

santa el confesor la confunde y el inquisidor la retira los libros en romance,

único lenguaje que ella entiende. ¿Cuál es su reacción? A la santa le gustaron

siempre mucho los libros, así que de la manera más natural convierte a “Su Majestad

en el libro verdadero”. Libro vivo.

Relata la santa en el capítulo

veintisiete la aparición de Cristo, muy cerca, “siempre al lado derecho,

sentíalo muy claro”, el día de San Pedro. Los expertos concretan el año en 1560

y entienden que se trata de una visión intelectual de Jesucristo, justamente

aquella que se define por las notas negativas expresadas por la santa: ni con

los ojos del cuerpo ni con los del alma. “Acá… está… Jesucristo”. Comenta después la santa el recuerdo de su

querido amigo y consejero San Pedro de Alcántara, fallecido en Arenas de San

Pedro en 1562. Estremecen la rigurosidad de las penitencias del santo: hora y

media de sueño, una comida cada tres días, un sayal por toda ropa y tres años

sin levantar la vista del suelo. Tuvo la santa la premoción de su muerte y dice

que en ese instante se le apareció diciendo que se iba a descansar y de ahí en

ocho días llegó desde Arenas el aviso de su muerte.

Retorna a hablar de la visión en

el capítulo veintiocho. Son las manos la parte divina que primero se le hace

presente. Después el rostro y más tarde el cuerpo entero. La visión falsa,

aquella que es sustentada por el demonio, deja el alma desvanecida, cansada y

disgustada; la verdadera, enriquece hasta el cuerpo. A pesar de la seguridad

con la que la santa se expresa, los temores no le abandonan por las cosas de

los hombres que le dan tantos trabajos a ella y a su confesor, el jesuita Baltasar

Álvarez. Sus visiones van de boca en boca y las falsas visiones que la

Inquisición perseguía, sobrevuelan toda relación. Son los años más duros de la

santa según afirman los expertos en su quehacer literario y místico: los que

van de 1558 a 1562. Con todo, es la “contradicción de los buenos” la que

provoca mayores sufrimientos a la santa.

Un trabajo inmenso le cuesta a la

santa decir que Jesús se presenta, casi siempre, resucitado. Los consejeros

espirituales pensaron en el exorcismo por estar en la continua sospecha de ser

cosa del diablo. Incluso alguno de ellos le recomendó santiguarse y hacerle

higas a la visión. Semejante despropósito hizo que le sobrevinieran a la santa

los “ímpetus grandes” de amor hacia Jesús. Que un ángel desde la izquierda le

traspasaba el corazón con una flecha de oro y fuego quedando abrasada de amor

divino. Es la famosa transverberación del capítulo veintinueve.

La aparición hacia mediados de

agosto de 1560, según los eruditos, de san Pedro de Alcántara en Ávila resulta

providencial, pues es el único poseedor de experiencias similares a las de la

santa. No solo la consuela, sino que trata de mediar con don Francisco de

Salcedo, uno de los que mayor amedrentamiento causaba a la santa con sus dudas

de si era demonio. Con todo, el mal de la santa tiene mal remedio porque o bien

recibe el regaño de sus consejeros espirituales o bien el tormento de si acaso

es fruto del engaño el consuelo que ha obtenido de aquellos. Menciona aquí la

santa su especial predilección por el pasaje evangélico de la samaritana y

todos recordamos el cuadro que dicen llevó al monasterio de la Encarnación

donde aún se conserva.

Se inicia el treinta y uno con la descripción de una de las apariciones del demonio: la boca espantable y la gran llama del cuerpo, y la eficacia con la que el agua bendita lo espanta: el poder de la palabra puesta en el agua. La anécdota es muy conocida, pero merece la pena contarla. Estando la santa acompañada volvió a presentarse el demonio y para no atemorizar a sus compañeras dijo: “Si no se riesen, pediría agua bendita”, a por ella fueron y se la echaron encima. Hay combates de ángeles y diablos y también un grupo de demonios despeñándose. Le preocupa a la santa lo mucho que se habla de ella y sus visiones. El Señor le da una respuesta al parecer extraída de Los Morales de san Gregorio, algo así como de qué te preocupabas, hija, si te creen, me alaban a Mí y si no, te condenan sin culpa. Se queja la santa de la poca comprensión de los tiempos para almas como la suya: “porque hay mil ojos para un alma de estas [almas místicas], adonde para mil almas de otra hechura [las no místicas] no hay ninguno”.

Se abre el capítulo treinta y dos

con una visita al infierno. Esa fue una de las mayores mercedes que el Señor le

hizo, según su propia confesión, pues “me ha aprovechado muy mucho, así para

perder el miedo a las tribulaciones y contradicciones de esta vida”. Aparece

aquí el célebre encuentro en la celda de la santa con su prima María de Ocampo

y doña Guiomar de Ulloa, prestándose ambas a facilitar la ayuda necesaria para

fundar un monasterio pequeño, más dado al recogimiento que el de la

Encarnación. San José debía de llamarse el nuevo convento, le dijo el Señor en

un habla. Sorprendentemente la santa se

muestra triste por el mandato divino de fundar y el Señor tuvo que insistir.

Después de tratar doña Guiomar con el Provincial, y probablemente asegurar

aquella la renta precisa, dio su aquiescencia. Enseguida comenzaron las

habladurías, “las risas, el decir que era disparate” y “yo no sabía qué hacer.

En parte me parecía que tenían razón”. Tal debió de ser la oposición a las

pretensiones de la santa que el Provincial cambió de opinión. “Dijo que la

renta no era segura y que era poca, y que era mucha la contradicción”. Sin

embargo, el apoyo de fray Pedro Ibañez, “gran letrado, muy gran siervo de Dios,

de la Orden de Santo Domingo” revitaliza el proyecto.

No cayó bien en el monasterio de la Encarnación el proyecto fundacional de la santa. Las criticas eran muchas y rigurosas, aunque algunas “tornaban algo de mí”. Estamos en el capítulo treinta y tres. Le duele a la santa la retirada de su confesor del proyector fundador, pero la confesión a fray Ibañez de sus hablas divinas hace que este redoble sus oraciones y se retire a un convento de mucha soledad. Sea o no consecuencia de ello, quiso el Señor poner fin a la zozobra de la santa, resultado providencial la llegada del padre Gaspar de Salazar como rector del colegio de San Gil (creo que estaba ubicado en donde ahora están las ruinas de los Jerónimos), el cual logró que el padre Baltasar Álvarez, el confesor, mudara de opinión. La casa fue comprada por doña Juana, la hermana de la santa, a escondidas no fuera que el Provincial volviera a cambiar de opinión tan pronto como supiera de los pasos dados. Tuvo el Señor que insistirle a la santa, “ya te he dicho que entres como pudieres”, empeñada como estaba esta en ampliar el monasterio antes de empezarlo. Parece que fue la aparición de Santa Clara la que determinó a la santa a fundar sin renta, al fin y al cabo las clarisas de las Gordillas quedaban a tiro de piedra del recién fundado de San José. Por intercesión de fray Pedro de Alcántara quedó el convento bajo la jurisdicción del obispo de Ávila, don Álvaro de Mendoza, ante el rechazo del Provincial de la orden de los carmelitas, fray Ángel de Salazar.

Viaja la santa a Toledo para consolar a una mujer muy afligida: doña Luisa de la Cerda. El encuentro es materia del capítulo treinta y cuatro. La mano de fray Pedro de Alcántara no debía de estar lejos, pues resultaba conveniente apartar a la santa del proyecto fundacional y tramitar mientras tanto la documentación a nombre de doña Guiomar de Ulloa y su madre como promotoras. Iba la santa confusa a Toledo, pues no ignoraba que había sido elegida para confortar a aquella noble señora por su fama de santa. Es comprensible que la certeza que en ocasiones tenía la santa de estar en gracia de Dios, escandalizara a los letrados que al mismo tiempo que miraba de reojo al de Trento, la disculpaban por su ignorancia de mujer. Y es que la santa no se anda por las ramas, y así tras mostrar su alegría por la muerte de su hermana María de Cepeda, aclara a quien quiera escucharla los apenas ocho días que estuvo en el purgatorio y la visión de cómo el Señor la llevaba a la gloria. No hay pérdida posible. “¿Y qué más perdición, y qué más ceguedad, qué más desventura que tener en mucho lo que no es nada?”.

El encuentro de la santa con otra reformadora,

María de Jesús Yepes, abre el capítulo treinta y cinco. Fue esta quien le

reveló a la santa la Regla primitiva de pobreza absoluta y la idea de fundar

sin renta. Pero aclara inmediatamente que la pobreza para ser recogida tiene

que ser voluntaria. Las elecciones a priora la hacen abandonar Toledo, es un

empeño del Señor y de su confesor, el padre Doménech. Volvía a Ávila para

“pasar gran cruz”, tal y como Dios le había advertido, tal vez para ponerle esfuerzo

en su flaqueza.

Vemos a la santa partir de Toledo

en el capítulo treinta y seis durante los primeros días del verano de 1562. En

Ávila le esperan la autorización de Roma para fundar (naturalmente que no a su

nombre, sino al de doña Guiomar de Ulloa), el obispo, don Álvaro de Mendoza y

fray Pedro de Alcántara que ese mismo otoño moriría en Arenas de San Pedro.

Enseguida se puso la santa manos a la obra, aunque en secreto porque el pueblo

no lo tenía a bien. La enfermedad de su cuñado le permitía salir de la

Encarnación para atenderlo y disponer las cosas. El día de san Bartolomé quedó

inaugurado, con misa y toma de hábitos, el convento de san José. Lo curioso del

caso, obra de Dios le pareció a la santa, es que la casa donde se fundó el

convento era propiedad de don Juan de Ovalle, el cuñado de la santa, que con esa finalidad la había

comprado para encubrir la fundación y, aquí está lo sorprendente, enfermado, de

manera que la santa al tiempo que fundaba, curaba. Con que elegancia y plasticidad

cuenta la santa la astucia con la que el demonio trata de sofocar el alma tan

solo tres o cuatro horas después de haber concluido la ceremonia de la primera

fundación. Y la valentía y destreza con la que sale de las tentaciones: los

trabajos para merecer y los descontentos para servir a Dios. Tan pronto como la

noticia llego a la Encarnación la priora llamó a la monja rebelde a capítulo en

presencia del provincial: “gran reprensión, aunque no con tanto rigor como

merecía el delito”. Sin embargo, el alboroto no era tanto de las monjas como de

la ciudad. Parece ser que se alegaba la pobreza de la ciudad, la del lugar

elegido, el perjuicio a los demás conventos que vivían de las limosnas (al fin

y al cabo, otro más a pedir) y algo sobre las fuentes y el agua. Aunque la

razón no esté muy clara, lo cierto es que la ciudad se opuso al convento y que

tuvo que intervenir el Consejo Real. La santa le pidió ayuda al Señor con la

naturalidad de quien nada tiene que esconder: “Señor, esta casa no es mía”. El problema

parecía ser la falta de rentas del convento, pero la santa persistió en su

empeño guiada por el consejo de fray Pedro de Alcántara que aunque fallecido se

le aparecía con habitualidad. La protesta fue diluyéndose poco a poco, en

especial después de comprobar que aun sin rentas, el convento parecía subsistir

sin penurias. La verdad es que mucho no consumían las trece monjas con la

abstinencia de carne y ayuno de ocho meses, las primeras reglas instauradas en

el monasterio de san José. Los aparejos del alma de los que termina hablando la

santa son, probablemente, la soledad para rezar, la comunidad en la que hacer

realidad la comunión, el silencio que aproxima a Dios, la pobreza que esconde

tesoros…

Regresamos con el capítulo

treinta y siete a las experiencias interiores y con ellas continúa el capítulo

siguiente. No quiere la santa “perder un tantito de más gozar” de esa luz tan

especial con la que el Señor ilumina sus secretos revelados. La llegada del

Espíritu Santo en la pascua de Pentecostés de 1563 se manifiesta de manera

especial para la santa: una paloma con alas de concha posada por encima de su

cabeza. No deja Dios de estar en la sagrada forma por muy manchada que esté el

alma del sacerdote que la consagra, tal es la fuerza de la palabra. Cosa de

mucho peligro le parecía a la santa “tener cargo de almas”, razón por la cual

pide con especial encomienda por el alma del provincial fray Gregorio Fernández

y ve su alma ascender al cielo.

Relata la santa en el penúltimo

capítulo, el milagro del Señor que por su intercesión devuelve la vista a una

persona cuya identidad no conocemos. En comparación con las grandes mercedes

que recibe, “las cositas menudas como sal” de la santa quedan en naderías que

consuelan. Y es que la idea es muy sencilla: lo bueno, del Señor; lo malo, de

mí, porque hasta las virtudes, si las

hubiera, son dones de Dios.

En el último capítulo, el

cuarenta, trata la santa de señalar aquello que “yo no sé cómo… fue, porque no

vi nada; más quedé de una suerte que tampoco sé decir”. Atinará al final con su

estado de “grandísima fortaleza, y muy de veras”. Las grandísimas verdades que

la santa dice entender solo aparecen cuando el alma camina desnuda, es decir,

humilde “delante de la Verdad misma”. Lo que no sabemos y nos hubiera gustado

conocer es dónde está esa mentira a la que la santa dice haber “trata[do] en

muchas cosas”. Sabe también la santa ser discreta, al menos esa es la sensación

que uno tiene cuando habla de la importancia que el Señor le ha dicho que en el

futuro tendrá una orden en el seno de la Iglesia. Carmelitas, jesuitas y

dominicos se disputan el puesto. El valimiento de la santa era ya notorio pues

persona cuya identidad se discute le consultó si servía para prelado, mas ella

se siente “fatigada de verme para tan poco en su servicio”. No hay en este

momento de poner fin al relato de su vida, ansias fundadoras en la santa recluida

“en este rinconcito tan encerrado… [el de san José] ya fuera de mundo y entre

poca y santa compañía”. Aunque a la santa le da “consuelo oír el reloj, porque

me parece me allego un poquito más para ver a Dios de que veo ser pasada

aquella hora de la vida”, el Señor se inclina por hacer realidad la segunda de

las peticiones que le dirige al padre García de Toledo: “Suplique vuestra

merced a Dios o me lleve consigo, o me dé cómo le sirva”.

Ocho años después de su muerte, el jesuita Francisco de Ribera ya está biografiando a la santa. ¡Ocho años! ¡Y a una monja! La fascinación que esta mujer causó en sus contemporáneas debió ser extraordinaria. Durante tres años fue priora por imposición de sus superiores del monasterio de la Encarnación. Cabe imaginar cómo fue recibida por cuanto su nombramiento suponía de interferencia en los privilegios de la orden que siempre había elegido priora por votación. La reforma que llevó a cabo en su casa fue profundísima (expulsión de las mujeres seglares, rejas en el locutorio, prohibición de alborotos y desmayos…) y colocó en el exterior, en una casita, a fray Juan de la Cruz con otro fraile como confesores de las monjas de la Encarnación. Cuando la santa salió de la Encarnación en 1574 muchas la siguieron. En Sevilla las grandes penalidades que pasaría acabaron de una manera sorprendente: el arzobispo pidiendo de rodillas ante la santa su bendición.

Los tiempos eran de un rigor

extraordinario para la reforma. La santa, enviada a Toledo para cumplir

reclusión; fray Juan de la Cruz, encarcelado por los calzados y Jerónimo

Gracián, el otro baluarte de la santa, difamado. El nuncio Felipe Sega llega a

España en 1577 y se muestra enemigo acérrimo de los descalzos. Para colmo la

santa se precipita por unas escaleras y se rompe el brazo izquierdo. A su lado

permanecerá desde entonces Ana de San Bartolomé, la misma que después difundirá

la reforma por Francia y los Países Bajos. En 1579 se consigue la separación de

los calzados, Gracián es injustamente condenado con su consentimiento para

facilitar la transición y el nuncio afloja el nudo que tiene puesto en el cuello

de los reformadores. La santa es tan popular que la gente sale a esperar su

paso por los caminos y le pide su bendición. Pero las cosas mudan en un abrir y

cerrar de ojos y sucesivamente los días previos a su muerte tuvo la santa que

vivir las humillaciones y desprecios de sus monjas descalzas, primero en

Valladolid y luego en Medina. De allí hasta Alba de Tormes por el capricho de

los duques que ni siquiera la recibieron. Allí, en el convento, expiró el 4 de

octubre de 1582 (el día siguiente fue el fijado para el cambio del calendario

por lo que se transformó en 15 de octubre) en brazos de Ana de San Bartolomé:

“No llores, hija, que esto quiere Dios ahora”.

Tiraba la santa más hacia la

orden de los franciscanos que a la de los teólogos dominicos, para quienes la santidad era cosa

de los profesionales de la fe. El Índice de libros prohibidos de Valdés tuvo

que llenar a la santa de confusión cuando se publicó en1559. Autores que hasta

entonces había iluminado su espíritu, tales como fray Luis de Granada, Pedro de

Alcántara, Juan de Ávila o incluso

Francisco de Borja, habían quedado

prohibidos. Sin embargo, no duda en someterse a la más estricta

ortodoxia y entregarse a la obediencia. El contacto directo con Dios vino a

suplir la carencia de libros.

Fidel Sebastián lo explica

realmente bien. La oración de quietud, el primero de los estados místicos, es

la oración mental, el recogimiento que inclina hacia la meditación. Se aferra

la santa a lo narrativo como camino de lo discursivo, en especial a las

imágenes de la pasión de Jesús. Lo contemplativo y ascético predomina en la

segunda oración, la voluntad se adhiere al alma y la eleva hasta el éxtasis.

A pesar de que no eran precisamente buenos los tiempos de la santa para el iluminismo, lo cierto es que nunca se vio envuelta en serios apuros por parte de la Inquisición. Todos los procedimientos fueron sobreseídos, incluso el iniciado por la mismísima princesa de Éboli. Y no deja de sorprender que a Iglesia tuviera siempre a la santa por mujer de irreprochable ortodoxia. En 1589, muerta por tanto ya la santa, el dominico y gran perseguidor de alumbrados, fray Alonso de la Fuente, inquisidor de Llerena, dirigió denuncia contra los libros escritos por la madre Teresa ante la Inquisición por ser “portadores de doctrinas sospechosas”. La causa fue archivada.

La crítica no ha hecho más que

elevar el valor de la santa hasta los altares de la literatura. De escritora

santa que no de santa escritora es el uso que se entiende más correcto desde don

Vicente de la Fuente. Para el maestrísimo Menéndez Pidal, Teresa de Ávila da un

paso decisivo en la conformación de la lengua y literatura castellana; Américo

Castro la considera la iniciadora de la literatura de introspección; Azorín se

deja impresionar hasta lo más hondo por un libro como el de la Vida. La línea

que en la segunda mitad del siglo XX se inició a partir de ciertos comentarios

de M. Pidal, según la cual se reprochaba al estilo de la santa una relativa

rusticidad y aspereza, ha quedado, creo que definitivamente, abandonada en los

últimos tiempos.

La obra teresiana, como la

mística en general, está tejida de las contradicciones inseparables de lo

innombrable. Sin embargo, en el caso de Teresa de Jesús el encaramiento

adquiere unos tintes muy personales que van más allá de ver sin ver, de decir

sin decir. Corre su obra mayores riesgos que la de san Juan de la Cruz.