Todo

viaje es circular. El de Ulises, el de Marco Polo, el de Cristóbal Colon y hasta

el de Alejandro Magno que jamás retornó a su patria. Si el regreso está en la

propia condición humana, el retorno depende única y exclusivamente de volver a

tiempo la grupa. Pero siempre el viaje

es patrimonio del corazón y con él se hace. El puerto de Nauplia pone a Argos a

tiro de flecha. Tan importante fue Argos en la antigüedad que daba nombre a

todo el Peloponeso. Unos dos mil años antes de Cristo hasta sus llanuras llegaron

procedentes de Asia Central los aqueos que debieron mezclarse con los

habitantes de la zona. Su poder se extendió desde Tesalia hasta la misma Creta,

cuya resistencia fue la última en caer. Aqueos fueron Ulises o Aquiles,

“refinados hijos del mar”. Deber y valor para la acción, elocuencia e

instrucción para cantar las gestas ajenas y propias. Estas son las armas del

héroe aqueo que busca la gloria y la fama. También hoy mantiene el hombre esa

misma aspiración, aunque las armas han cambiado, tal vez porque también lo han

hecho los sueños: ¿Qué niño sueña hoy con los héroes de la Ilíada?

Si

creemos a Reverte cuando afirma que Creta es, a su parecer, la menos griega de

las islas que conforman esa víscera desagarrada que es Grecia, resulta

interesante saber que buena parte de la cultura helena pasó antes por la

civilización minoica. Y muy bien podemos considerar a Teseo como el primer

héroe griego por sacar de la esclavitud del vasallaje a Atenas. Incurre Reverte

en la típica paradoja del viajero: soporta las molestias de las nubes de

turistas por saberse avispa del mismo panal. Más acertado está cuando se

pregunta de dónde tomarían los griegos los ejemplos a seguir teniendo dioses

tan poco recomendables. Es posible que los, de momento, indescifrables jeroglíficos

estampados en el disco de Festos escondan alguna de esas claves que parecen

faltarnos, o tal vez, como indica nuestro autor, no sea más que algo así como

el juego de la oca en versión antigua.

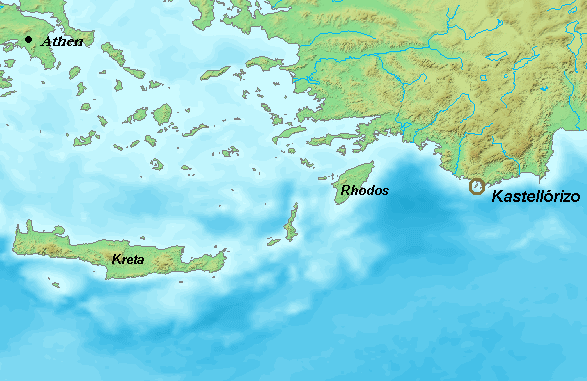

Rodas,

pegadita a la costa turca, es más pequeña de Creta. El lector se pregunta si

acaso no será un rito antiguo de bienvenida, esa peculiar forma que tiene

Reverte de entrar en los lugares que visita, lo mismo de la mano de un

comerciante de electrodomésticos que de un profesor de matemáticas. Hasta consigue

que nos resulte verosímil que sea un hostelero de Chicago el encargado de

abrirle los ojos a un viejo trotamundos: para escritores y enamorados, mejor

las islas pequeñas que las grandes. También el turismo, dios aburrido de

nuestra época, se enseñorea de Rodo, la ninfa de la isla que según la leyenda

fue esposa de Febo. El hijo de Antígono, uno de los generales de Alejandro

Magno, transmitió a su hijo el famoso Demetrio Poliorcetes (su apellido dio

nombre al arte de asediar ciudades amuralladas), la ambición de reunificar el

imperio alejandrino y en el año

305 a.

de C., sitió la ciudad de Rodas. De su fracaso nació el Coloso. Otro coloso, en

este caso Solimán el Magnífico, logró por fin acabar con toda resistencia y

conquistó la isla en 1523. Reverte abandona la bien rehabilitada Rodas para

dirigirse a Kastellorizon, una pequeña isla al sureste de Rodas en dirección a

Chipre. Esta isla que debe su nombre a la fortaleza, castillo rojo, levantada

por los caballeros de Rodas, que alcanzó una insospechada prosperidad en los

años de la Belle Époque y que fue bombardeada por los alemanes en la última

guerra mundial, resulta de lo más interesante. Primero porque no tiene nada que

visitar, segundo porque no hay turistas, tercero porque su población es muy

pequeña y, por último, por ese vino peleón con sabor a ciprés llamado retzina.

Ya

en Turquía el primer lugar donde se detiene nuestro guía es Mileto, la patria

de Tales, Anaximandro y Anaxímenes. La verdad es que para lo que había que ver,

bien pudo haberse quedado en la pensión de Söke. Las ruinas visibles del Efeso

de Heráclito son las de la posterior ciudad romana, y el río Caistro, que debió

de servir de inspiración a Heráclito, ha desaparecido. Y mientras Heráclito

contempla ensimismado pasar las aguas del río, en la otra punta del mundo

civilizado, en la Magna Grecia, el eleano Parménides nutre su obra de sólidos

entramados metafísicos. Da la impresión, es posible que equivocadamente, de que

Reverte disfruta más abandonando los lugares que visita que recorriéndolos. En

Esmirna, al noroeste de Efeso, Reverte recuerda al rey lidio Creso, a Ciro el

Grande, a Alejandro Magno. Los turcos después de la Primera Guerra Mundial la

arrasaron y le cambiaron el nombre. Ahora es Izmir para los turcos y Esmirna

para los griegos. No queda más que la vieja ágora romana, un reducto a salvo de

retratos de héroes contemporáneos y de festividades religiosas.

Busca

ya el viajero la costa del estrecho de los Dardanelos con el recuerdo puesto en

la gran biblioteca de Pérgamo, Bergama para los turcos. La cuna del libro, tal

y como lo conocemos en la actualidad, fue objeto de varios saqueos: Marco

Antonio regaló a Cleopatra un buen número de ejemplares enviándolos a

Alejandría y lo que quedó fue alimento de las hogueras de los cruzados

cristianos. ¡Cuánto daño en nombre de Dios! ¡Cuántas obras desaparecidas para

siempre! A estas alturas no hace falta ser muy vivo para darse cuenta del

destino al que se dirige Reverte. Naturalmente que a Troya. Vivían los troyanos

de cobrar pasaje a barcos y caravanas cuando allá por el año

1.200 a.C., llegó a sus puertas el

príncipe Paris en compañía de Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta y como

eran muchas las ganas que los griegos les tenían a los troyanos, armaron más de

mil naves y partieron a Troya para hacer, sin saberlo, historia y para que tres

mil años después un excéntrico millonario alemán llamado Heinrich Schliemann,

convirtiera en su sueño de redescubrir el emplazamiento de la antigua Ilión

sobre la colina de Hisarlik.

No

cabe duda de que Reverte es un tipo con mucha suerte: entra en una tienda de

souvenirs de Estambul y encuentra uno de los libros de viaje de Pierre Loti

editado en 1890. Lástima que no sepamos de qué titulo se trata. Griegos

llegados de Megara y Micenas fundaron Estambul hacia el año

658 a. de C., según Heródoto. La

epopeya queda recogida en la leyenda de los Argonautas. Los persas la

retuvieron antes de la llegada de Alejandro Magno, cuyo imperio quedó

desmembrado tras su muerte. Tardaron los romanos un par de siglos en hacerse

con esta codiciada urbe, pasando a ser designada como Constantinopla en lugar

de Bizancio (por Bizas el griego de Megara que la fundó). Ya en el siglo VI d.

de C. pasó a ser la capital del imperio bizantino. Los cruzados la saquearon destruyendo

su biblioteca en el siglo XIII y en fecha tan señalada como la del año 1453,

Constantinopla cayó a los pies del sultán turco Mehmet II. Santa Sofía se

convirtió en mezquita y Constantinopla en Estambul. Tal era el empuje del

imperio que hasta el estrecho de Lepanto tuvieron que viajar un par de

españoles famosos, don Juan de Austria y don Miguel de Cervantes, para frenar a

los turcos. El paulatino declive del imperio otomano tuvo su último episodio

durante la Primera Guerra Mundial. En el periodo de entreguerras Atatürk

proclama la República de Turquía y la capital se traslada al interior, a Ankara.

Atraviesa

Reverte el estrecho del Bósforo recordando el ardid de que se sirvió Jasón para

engañar a las asesinas rocas Simplégadas. En la Trebisonda de hoy, una de las

más importantes colonias jonias en el Ponto Euxino y patria de Solimán el

Magnífico, el hormigón ha expulsado a los turistas y no hay nada digno de ver.

Pero Reverte persigue otra cosa. Ha dejado a Jasón y toma a otro aventurero,

Jenofonte que en el año

404 a.

de C., luchó como mercenario al lado de Ciro, el hermano del rey persa

Aratajerjes II y cuyo desastroso regreso relató el ático en Anábasis. Entre

griegos y turcos siempre ha andado el juego y Reverte ha de pasar la frontera a

bordo de dos taxis porque el turco no tiene adherido a su chasis la pegatina de

la Unión Europea. Y es que la pericia papelera de los europeos lleva camino de

convertirse en síndrome. Los días de frontera son largos, pero Reverte comparte

con los héroes griegos la sangre aventurera que le hace sentirse bien en la

estación de autobuses de un pueblo perdido, entre rostros desconocidos y en un

país que no es el suyo.

En

Alexandrópolis, Reverte recuerda la leyenda de Orfeo. El enésimo autobús lo

conduce hasta Tesalónica, la segunda ciudad más importante de Grecia, donde se

habla el alemán como lengua subsidiaria. La referencia a la Macedonia de Filipo

II y de su hijo Alejandro Magno es obligada para el fuste de un escritor con

aspiraciones divulgadoras como es Reverte, y no le falta razón cuando afirma

que sin estos dos héroes es muy probable que toda la cultura, ciertamente

elitista, de la Hélade no hubiera impregnado las raíces culturales del mundo

por entonces conocido y que nuestra realidad sería distinta. En tren desde

Tesalónica hasta Tebas, el viajero va dejando atrás el monte Olimpo y el

Parnaso, Delfos y el campo de Maratón, atraviesa la patria de Aquiles y el Egeo

refulge en el trayecto hasta la capital de Beocia. Alceo-Hércules nació bajo

sus murallas, el tebano Epaminondas liberó a los griegos de la tiranía

espartana nacida tras la guerra del Peloponeso y más tarde Alejandro Magno la

redujo a cenizas. Vuelve de nuevo Reverte a sorprendernos: elige la estatua de

Píndaro alzada en un jardín como lo más relevante de la ciudad fundada por el

fenicio Cadmo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario